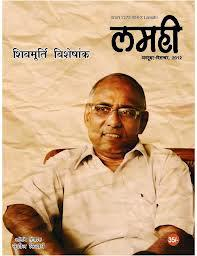

हमारे समय के बेहद ज़रूरी किस्सागो शिवमूर्ति जी पर लिखा विवेक मिश्र का यह आलेख लमही पत्रिका के शिवमूर्ति अंक में छपा है.

अपनी मँड़ईया के ‘शिव’ राजा

एक रचना, उसका रचनाकार और उस रचनाकार का जीवनवृत्त बाहर से देखने पर भले हीतीन अलग-अलग बिन्दु प्रतीत होते हों परन्तु जीवन के वृहत्तर आयामों में इन तीनोंबिन्दुओं को परखने पर यह एक घेरे में, एक साथ चमकते दिखाई देते हैं। अर्थात एकरचनाकार की रचना, उसका व्यक्तित्व और उसका जीवन-वृत्त बाहर से भले ही अलग-अलगरंग तथा आकार-प्रकार के दिखते हों पर कहीं न कहीं रचनात्मक धरातल पर यह तीनों हीआपस में कुछ इस तरह घुले-मिले होते हैं कि न तो इन्हें बिलगाना ही संभव होता है औरन ही एक के बिना दूसरे को समझ पाना। ……और मैं जितनी बार भी किसी मौलिकरचनाकार की रचना को पढ़ने के बाद उसके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जानने कीकोशिश करता हूँ तो कभी अंशत: और कभी शतप्रतिशत यह बात सच ही साबित होती है, परशिवमूर्ति जैसे कथाकार के बारे में, यह बात उन्हें बार-बार परखने पर भी, हर बार ही सचसाबित हुई है।

शिवमूर्ति जी की कहानियों को पढ़ने के लिए मुझे पहले पहल उकसाया कथाकार संजीव ने।उन दिनों संजीव जी दिल्ली में ‘हंस’ के कार्यकारी संपादक थे और उन्होंने अपना उपन्यास ‘आकाश चम्पा’ पूरा किया था और वह ‘रह गई दिशाएं इसी पार’ पर काम कर रहे थे। एकदिन अनायास ही उन्होंने मुझसे पूछा ‘आपने शिवमूर्ति की ‘अकाल दण्ड’ पढ़ी है। मैंने कहा ‘मैंने उनकी ‘भरतनाट्यम’ पढ़ी है।’ उन्होंने कहा ‘आप शिवमूर्ति की सारी कहानियाँ पढ़िए।’और मैंने तभी शिवमूर्ति की अन्य कहानियाँ जो तब तक नहीं पढ़ी थीं, पढ़नी शुरु कीं। उन्हींदिनों एक नई पत्रिका ‘मंच’ जो बांदा से प्रकशित होने जा रही थी और उसका प्रवेशांककथाकार शिवमूर्ति पर केन्द्रित किए जाने की योजना थी और उसका संपादन संजीव जी कोसौंपा गया और उन्होंने ‘हंस’ के संपादन के दबाव और अपने खराब स्वास्थ के बावज़ूद उसेकिसी तरह किया भी, पर अंत में उस अंक से वह स्वयं ही बहुत संतुष्ट नहीं थे। संजीव जीएक परफैक्सनिस्ट आदमी हैं और शिवमूर्ति से और उनके रचना संसार से बहुत अच्छे सेवाकिफ़ भी हैं। वह जानते थे कि अंक और अच्छा बन सकता था, पर उस समय अंक जैसाभी बना, उन्हें उसी से संतोष करना पड़ा, पर उस दौरान मेरी और उनकी, शिवमूर्ति जी कीकई कहानियों और उनकी रचना प्रक्रिया पर अच्छी खासी चर्चा हुई। सचमुच मैं जैसे-जैसेशिवमूर्ति जी की कहानियाँ पढ़ता गया बिलकुल ही एक नया रचना संसार और एक सोने सीखरी और ईमानदार दुनिया मेरे सामने आकार लेती चली गई। शिवमूर्ति जी की लगभगसारी कहानियों को पढ़ चुकने के बाद अब मौका आया उनसे मिलने का और वह समय था- ‘मंच’ के उसी अंक के दिल्ली के साहित्य अकादमी के सभागार में लोकार्पण का। वहाँ भीसंजीव जी ने ही मेरा उनसे परिचय कराया। उस दिन हमने उन्हें देखा भी और सुना भी।दिल्ली के स्वनामधन्य साहित्यकारों से बिलकुल अलग बिना किसी ताम-झाम और आडम्बरके वह सबसे मिले। उस छोटी सी मुलाकात में भी मैं उनका मुरीद हुए बिना न रह सका।बस उस समय एक ही बात मन में रह गई कि मैं उस अंक में किन्हीं कारणों से अपनालेख नहीं दे सका और यह इछा पूरी हुई उसके लगभग डेढ़ दो साल बाद जब ‘लमही’ केकहानी एकाग्र के आने के बाद अंक के अतिथि संपादक भाई सुशील सिद्धार्थ ने मुझसे कहाकि ‘लमही’ का अक्टूबर-दिसम्बर अंक शिवमूर्ति जी पर केन्द्रित होगा और आपको उनकीकहनियों पर लिखना है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि शिवमूर्ति जी कीकहानियों से और गहरे जुड़ने, उन्हें समझने का यह अच्छा अवसर है और मैंने उनकीकहानियों पर लिखना शुरु किया। उसके बाद तो फिर शिवमूर्ति जी से मुकाक़ात भी हुई औरसमय-समय पर फोन पर बात भी होती रही। उनकी कहानियाँ पढ़कर जो मैंने महसूस कियाउसी को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ।

मैं बुंदेलखण्ड का हूँ, पर मेरे खेतों, खलिहानों औरगाँवों को देखने, वहाँ रहने और उनके बारे में लिखने के बाद भी उनसे उतना गहरा रिश्ता नहींरहा है, जितना शिवमुर्ति जी का, पर मैं कहूँगा किमुझे शिवमूर्ति जी को पढ़ते हुए, उनकी भाषा सेजुड़ते हुए, उसे समझने में ज़रा-सी भी कठिनाईनहीं हुई। बल्कि जितना भी गाँव मेरे भीतर थाऔर जो समय बीतने पर कहीं खो गया था, वहप्रकट रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।उनको पढ़ते हुए मैंने पाया कि शिवमूर्ति हमारेसमय में ग्राम्य जीवन की दुश्वारियाँ को, वहाँ केजीवन मूल्यों को, यथार्थ को, सामाजिक-पारिवारिकबनावट को, स्त्री-पुरुष के बीच के अंतरविरोधों को,जीवन के कठिन समय में भी मानवीयजिजिविषाओं और जुगुप्तसाओं को, अपने चरित्रोंकी लगातार टूट-टूटकर बार-बार पुनर्निर्मित होतीज़मीन को, उनके अंतर्द्वन्द्वों को ध्यान से देखतेऔर केवल अपने साहित्य में दर्ज़ ही नहीं करते हैं बल्कि वह इस सबको ख़ुद महसूस करतेहुए अपने चरित्रों के साथ-साथ जीवन की जटिलताओं के अंधकूप में भीतर तक उतरते हैं। वेउनके साथ उठते-बैठते हैं, हँसते-रोते हैं और कहूँ कि वह उनके साथ जीते-मरते हैं, तो भी कोई अतिश्यिक्ति नहीं होगी। वह इस क़दर उनसे जुड़ जाते हैं कि चरित्र, घटना औरकहानीकार के बीच कोई दूरी नहीं रहती, उनमें कोई अन्तर नहीं रहता। कर्ता और कहनहारेका फ़र्क मिट जाता है।

उनकी कहानियाँ किसी उथले यथार्थ के हवाई चित्र नहीं हैं। न ही वे भाषाई आडम्बर से बनाए गए ऐसे स्वादिष्ट साहित्यिक व्यंजन ही हैं जिनमें से भाषा कि चिकनाई निकाल लेने पर, उनमें बस छाँछ ही बची रह जाए। उनकी कहानियाँ हिन्दी साहित्य में गाँव में बसे दलित और वंचित वर्ग की खोई हुई अस्मिता को वापस पाने का हथियार है और यह बात वह कहानी की शुरुआत मैं ही साफ कर देते हैं। अगर हम ‘कसाईबाड़ा’ कहानी की शुरुआत को ही देखें तो यह बात बिलकुल साफ दिखाई देती है कि वह किस के पक्ष में खड़े हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरु होती है – ‘गाँव में बिजली की तरह खबर फैलती है कि शनिचरी धरने पर बैठ गई, परधान जी के दुआरे। लीडर जी कहते हैं, ‘जब तक परधान जी उसकी बेटी वापस नहीं करते, शनिचरी अनशन करेगी, आमरण अनशन।’

उनकी कहानियों के अन्त में समाधान भी कहीं बाहर से नहीं आता। कोई नाटकीयता या चमत्कार नहीं होता बल्कि सर्वसाधारण दिखने वाला, सर्वहारा समाज का कोई अदना सा व्यक्ति उठता है और आगे बढ़कर, परिस्थितियों में पिसकर, पककर नायक में तब्दील होता है। उनकी कहानियों का हर पात्र पूरी मजबूती से अपने चरित्र को उसके गुण-दोषों के साथ पकड़े रहता है। ‘कसाईबाड़ा’ के सभी मुख्य चरित्र – शनिचरी, परधान जी और लीडर जी सभी हमारे आस-पास की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में हमसे आय दिन रुबरु होने वाले, हमसे गाहे-वगाहे टकराने वाले चरित्र हैं। हाँ, उनकी भाषा-वानी और पहनावे आदि में फर्क हो सकता है। पर उनकी प्रवृत्तियों को आप वास्तविकता में अपने आस-पास देख सकते हैं। यहाँ कहानी के मुख्य चरित्र ही नहीं बल्कि कथानक की परिधि पर बैठे चरित्र भी अपनी पूरी पिक्युलियरिटी के साथ न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते हैं बल्कि समाधान भी सुझाते हैं और कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक करेक्टर है ‘कसाईबाड़ा’ का अधरंगी। वह गाँव के सीवान पर मवेशी चराता, एक नेपथ्य में भटकता चरित्र है, जो कहानी को उसके अन्त की ओर धकेल देता है। पर उसका यह आक्रोश अनायास नहीं है। वह सदियों से शोषण के ख़िलाफ़ छातियों में पलता वह ज्वालामुखी है, जो बस अब किसी भी क्षण फट पड़ने को है।– ‘दो पुतले बनाए हैं अधरंगी ने। एक परधान जी का, दूसरा उनके बेटे परेम कुमार का। अपनी कमीज फाड़कर दोनो के लिए कुर्ता-पायजामा सिला है। शनिचरी को समझा रहा है, ‘कोई नहीं आएगा काकी, हमारी मदद के लिए। न परधानमंतरी न मुखमंतरी। न भगवान, न भगौती। हम खुद अत्याचारी को सजा देंगे।’

दूसरे दिन सवरे ही वह फटा कनस्तर पीट-पीटकर गाँव भर में एलान कर रहा है, ‘आज शाम पाँच बजे। बिल्डिंग के सामने, बबूल के ठूँठ पर लटकाकर गाँव के बेटी बेचवा परधान और उसके बेटे परेम को फाँसी दी जाएगी। आप सभी हिजड़ों से हाथ जोड़कर पराथना है कि इस शुभ अवसर पर पधारकर……’ और पाँच बजे शाम को अधरंगी ने दोनो को शनिचरी के हाथों से फाँसी दिला दी।

कहानी में छुरी, चाकू, बल्लम, गोली, तमंचा, जुलूस-नारे, झंडे कुछ भी नहीं हैं, पर एक सशक्त क्रांति के आग़ाज़ का बिगुल फूँक रहा है, अधपगला अधरंगी। शनिचरी की पीर आधी रात में घायल-अंधी चमगादड़ की तरह दीवारों से टकराकर यहाँ-वहाँ गिर रही है। घरों, खेतों, खलिहानों और सीवान में, गाँव से दूर जाती पगड़ंडियों और दूर तक फैले बियाअबानों में बूँद-बूँद रिस रही है। कहानी में विद्रोह का बीज बन रहा है शनिचरी का रुदन- ‘अंधेरा घिरने के बाद शनिचरी लेटे-लेटे कारन करती है, ‘अरे या परधनऊ, गाँव की नकिया कताई के भाग्या। मेहरी के चुरिया फोराई के भाग्या। महल- अटाराईया गँवाई के भाग्या,…ऊ हू हू हू।’

शिवमूर्ति की कहानियाँ दलित अस्मिता को पुनर्परिभाषित करती हैं। एक बार उन्होंने दलित अस्मिता पर बोलते हुए कहा भी था कि अस्मिता का मतलब अपने अधिकार को, अपने प्राप्य को चिन्हित करना और उसे पाने का और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करना है। अस्मिता माने अपने वजूद को सामने लाना, शब्दों में। इस प्रकार से कि लोगो को लगे कि आप भी हैं। आपका भी वजूद है। आपको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। अस्मिता का यही अर्थ है।

शिवमूर्ति दलित अस्मिता के बारे में कहते ही नहीं हैं। वह उसे सिद्ध भी करते हैं। शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति, कहानी दर कहानी वह निरन्तर दलित और वंचित वर्ग की अस्मिता का साहित्य रचते रहे हैं।

उनकी कहानियों का दृश्य विधान बहुत सशक्त है। सब कुछ जैसे आप अपनी आँखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें पढ़ते हुए उनकी रचना की दुनिया में सहज ही उनके साथ विचरने लगते हैं। आप भी पात्रों के साथ ऐसे जुड़ने लगते हैं जैसे वे अभी आपसे ही पूँछ बैठेंगे कि बोलो यह सही है कि नहीं। शिवमूर्ति की ग्रामीण जीवन से लवरेज़ कहानियाँ केवल वहाँ के दुख-दर्द की कहानियाँ नहीं हैं। वह बार-बार बताते और जताते हुए चलते हैं कि ग्रामीण होना मूर्ख होना नहीं है। अनपढ़ होना विचारहीन होना नहीं है। गरीब होना कायर होना नहीं है। इसलिए गरीबी-बेरोज़गारी के त्रास को सहते हुए भी उनके चरित्रों में वौचारिक पतन नहीं है। बल्कि उसका परिमार्जन है और यही शिफ्ट उन्हें ग्राम्य कथाकार होते हुए भी कहीं न कहीं अपने समय के अन्य कथाकारों से अलग करता है। ‘भरतनाट्यम’कहानी में नायक दुर्धर्ष परिस्थितियों में फसा एक ऐसा चरित्र है, जो अन्त तक गरीबी और बेरोज़गारी झेलने के बाद भी ईमानदार बने रहना चाहता है। पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उसे दुखी तो किया है पर वह वैचारिक रूप से कुंठित नहीं है। उसकी सोच मुक्त है। वह थोथी मान्यताओं से बंधा नहीं है। वह बंधा है तो मात्र प्रेम के संबंध से, जो उसके जीवन का आलंब भी है और कहानी में वह इसे बड़ी सहजता से स्वीकारता भी है।

‘भरतनाट्यम’ से- ‘इस तरह के छिट पुट प्रेम संबंधों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। इसे मेरा दमित पुंसत्व कहिए या लिबरल आउटलुक। मैं पाप-पुन्य, जायज-नाजायज़, पवित्र-अपवित्र और सतीत्व-असतीत्व के मानदण्डों से भी सहमत नहीं हूँ। मांगकर रोटी खाली या काम तुष्टि पाली, एक ही बात है।……मैं भयभीत हुआ था तो सिर्फ इस बात से कि इन दिनों, मैं जिस हताशा और निपट एकाकीपन की अंधेरी गुफा में फसा हूँ, वहाँ पत्नी ही एक मात्र आलम्ब है, जिसके आंचल में मुँह छिपा लेने पर घड़ी दो घड़ी सुकून मिल जाता है। यह आलंब भी छूट गया तो झेल नहीं पाऊँगा। पैर उखड़ जाएंगे और मैं डूब जाऊँगा।’

शिवमूर्ति जी की कहानियाँ जब गाँव के यथार्थ को और शहर, बाज़ार और तथाकथितविकास को जोड़ती हैं तो उसके संधि स्थल पर स्वयं शिवमूर्ति खड़े दिखाई देते हैं। गाँव केदुरुह जीवन से लेकर सुख-सुविधाओं से भरे शहरी जीवन और छोटी-मोटी नौकरी से लेकरराज्य सरकार की अफसरी तक के सफ़र के अनुभवों का उनके पास अकूत भंडार है। आजहम उनके बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ भारत के गाँव ही नहीं देखे बल्कि दुनियादेखी है। पर वह दुनिया देख कर जब गाँव लौटते हैं तो वह स्वयं को गाँव से दूर नहींपाते। वह स्वयं को उसी हवा-पानी-मिट्टी का अंश ही पाते हैं। तभी वहाँ की हवा में घुली उदासी और नमी को वे ‘केशर-कस्तूरी’ में उसके रूप और रंग के साथ जस का तस उतार पाते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ में वह नारी की पीड़ा का नाटकीय रूपान्तर नहीं करते बल्कि रेशा-रेशा उसका दर्द जस का तस पाठक के सामने रख देते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ पढ़ते हुए मुझे शिवमूर्ति जी की पत्नी की अपने एक साक्षात्कार में कही गई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शिवमूर्ति जी बहुत भावुक हैं। कितनी ही बार वह कहानी लिखते-लिखते रोने लगते हैं।……और बीच में ही क़ाग़ज़-कलम छोड़ देते हैं। फिर कई दिनो तक वह कहानी अधूरी पड़ी रहती है। सचमुच ‘केशर-कस्तूरी’ पढ़ते हुए केशर की पीर जैसे सीधी आपके अपने किसी बेहद निजी, किसी बहुत करीबी आदमी के दुख में ट्रांसलेट हो जाती है। शिवमूर्ति अपनी कहानियों में परिवेश के अनुकूल विश्वसनीय भाषा, घटना और समय के अनुकूल लोकोक्तियों, मुहावरों और लोक गीतों के प्रयोग से कहानी में वह प्रभाव पैदा करते हैं, जो दूसरे लेखक आठ-दस पन्नों के विवरणों से भी पैदा नहीं कर पाते। वह कुछ पँक्तियों में ही कहानी को एक लम्बी छलाँग के साथ आगे ले जाते हैं और यह छलाँग समय और चरित्र की मनोदशा, दोनो की हो सकती है और ऐसे में कहानी की पठनीयता भी बाधित नहीं होती बल्कि यह और भी बढ़ जाती है। ‘सिरी उपमा जोग’ में कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है- ‘सोई नहीं वह। बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही। फिर बोली, ‘एक गीत सुनाऊँगी आपको। मेरी माँ कभी-कभी गाया करती थीं।’ फिर बड़े करुण स्वर में गाती रही वह, जिसकी एकाध पँक्ति अब भी उन्हें याद है, ‘सौतनिया संग रास रचावत मो संग रास भुलान, यह बतिया कोउ कहत बटोही, त लगत करेजवा में बान,….…’

शिवमूर्ति की कहनियों में लोक की झलक की चर्चा करते हुए मुझे उनकी कहानियों पर कथाकार मैत्रेयी पुष्पा की कही बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शिवमूर्ति के समकालीन कथाकारों में से कई ने प्रेमचंद को छूने की कोशिश की है, पर शिवमूर्ति अपनी कहानियों में कई बार रेणु को छूकर लौट आए हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ और सिरी ‘उपमा जोग’जैसी कहाहियाँ पढ़कर उनके इस कथन में कहीं से भी कोई अतिश्योक्ति नहीं दिखाई देती।

उनकी कहानियों के चरित्रों के नितान्त पिछड़ेपन में भी एक निराली आभा और स्वाभिमान है और वे भाषाई आडम्बर के साथ लिखी जाने वाली कहानियों के बनावटी चरित्रों को पलभर में ही ध्वस्त कर देते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ में केशर द्वारा कही इन पँक्तियों से अनायास ही दुख के कुहासे में हिम्मत की त्वरा तड़क उठती है।– ‘दुख तो काटने से ही कटेगा। बप्पा’ केशर चूल्हे की आग तेज़ करते हुए बोली, ‘भागने से तो और पिछुआएगा।’चेहरे पर आग की लाल लपट पड़ रही थी। वह समाधिस्त-सी लग रही थी।

इस कहानी के अन्त में केशर अंदर की कोठरी में बैठी, लालटेन की रोशनी में सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते हुए, बीच में रुककर, आँखें मूँदकर एक गीत गा रही है–‘मोछिया तोहार बप्पा ‘हेठ’ न होई है, पगड़ी केहू ना उतारी, जी-ई-ई। टूटही मड़हिया में जिनगी बितउबै, नाही जाबै आन की दुआरी जी-ई-ई।

कहानी मे केशर के बाप को बेटी के दुख की चिन्ता तो है ही साथ ही यह भी चिन्ता है कि कहीं लड़की का पाँव ऊँच-नीच पड़ गया, कोई ऐसी-वैसी बात हो गई तो, जिससे बाप की मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न भी जुड़ा है, पर यहाँ केशर लम्बे संवादों का सहारा नहीं लेती बल्कि रात के अंधेरे में अपने आप ही उसके होंठों से यह गीत फूट पड़ता है, जो पिता को आश्वस्त करता है कि कितनी ही विपदा आन पड़े, वह अपने पिता की मान-प्रतिष्ठा बचाए रखेगी। वह डिगेगी नहीं। यह केशर के रूप में हिन्दुस्तानी नारी का हज़ारों-हज़ार पीड़ियों से विरासत में मिला अनुभव और उसकी परिपक्वता बोल रही है। इन चरित्रों के माध्यम से शिवमूर्ति ने अनुभव और यथार्थ को ठोस व्यवहारिक रूप में पकड़ा है। उनके पात्रों के संवादों में, जो हकीकी दर्शन है, उसे कोई किताबी तर्क से नहीं काट सकता।

कहा जाता है कि शिवमूर्ति ने बहुत कम लिखा, पर मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़े में ही बहुत लिखा है। आज ज़रूरत उसमें गुथे हुए सूत्रों को बिलगाने की, उन्हें समझने की है। वह अपनी बिलकुल अलग तरह की कहानियों की दुनिया के एक फक्कड़ और बिना पगहे के सरदार हैं। उनके रचना संसार की यात्रा को समझने के लिए हमें यथार्थ और संवेदना दोनो के ही अलग-अलग स्तरों पर अपनी शहरी और अकादमिक सोच को छोड़कर उनके साथ ‘तिरिया चरित्तर’ के उस टीले पर चढ़ना पड़ेगा जिसपर आज भी बिल्लर का वह गीत गूँज रहा है- ‘अरे टूटही मँड़हिया के हम हैं राजा, करीला गुज़ार थोरे मा, तोरे मन लागे न लागे पतरकी, मोर मन लागल तोरे मा।’’

संपर्क – विवेक मिश्र, 123-सी, पाकेट-सी, मयुर विहार, फेस-2, दिल्ली-91 मो:-9810853128, इमेल:- vivek_space@yahoo.com